Василия Поленова большинство знает всего по двум картинам: «Московский дворик» и «Бабушкин сад». Однако работ у художника гораздо больше, и почти каждая — о любви к жизни и природе. В этой публикации мы расскажем вам, как смотреть его картины.

Наслаждаемся красотой родной природы

И.Е. Репин «Портрет В.

Д. Поленова», 1877

И.Е. Репин «Портрет В.

Д. Поленова», 1877

Природой Поленов очаровался в детстве: он часто проводил время в имении отца в Олонецкой губернии (ее центр был в Петрозаводске), где написал первые работы. Однако колоссальное влияние на него оказала бабушка — ее родовое гнездо было в Тамбовской губернии. Дочь архитектора Вера Воейкова прекрасно ориентировалась в истории и фольклоре, знала огромное количество русских сказок, традиций и былин, а еще устраивала Поленову с братьями и сестрами соревнования по рисованию.

Своим происхождением и достижениями Поленов не кичился — наоборот, недоумевал, если его считали «чересчур аристократом». Иван Крамской за глаза мог его назвать «этот барин», но сам Поленов так не считал.

«Я никаких дворянских качеств в себе не чувствую. Постоянно работаю, да и выше всего люблю работу… Близкие мне люди все работники», — писал Василий Поленов.

Отмечаем обилие света и воздуха в пейзажах

По некоторым рассказам, живописцы, насмотревшись на работы Поленова, в художественных лавках просили краски таких же сочных и насыщенных оттенков, даже если они будут стоить дороже.

Такое солнечное и насыщенное воздухом пространство в его картинах было отчасти связано с поездками за рубеж, в особенности в Париж — там показывали импрессионистов. До сих пор ведутся споры о том, существовал ли русский импрессионизм. Если принять утвердительную точку зрения, то Поленова можно назвать одним из его основоположников — тем более что его учеником станет самый известный «русский импрессионист» Константин Коровин.

«Большая разница — писать тут и в России. Василий сделал в Москве несколько эскизов, и, когда смотришь на них тут, рядом с природой, они совсем бледны, бесцветны. Здесь он сделал несколько — солнце и блеск», — отмечала Наталья Поленова.

Ищем прелесть в обыденных вещах

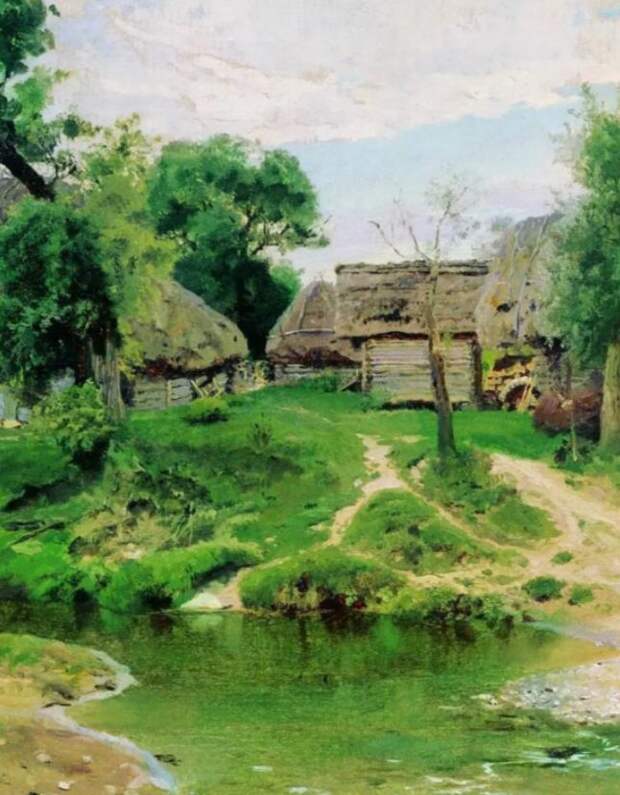

Возьмем для примера знаменитый «Московский дворик». Из примечательных зданий на холсте изображен разве что Храм Спаса Преображения на Песках по центру, да и то вид на него перегораживает не самого приятного вида пристройка. Однако задача Поленова в этих невероятно знакомых видах с деревянными и покосившимися постройками, протоптанными тропинками и играющими детьми — показать прелесть жизни и обычного солнечного дня.

Поленов часто работает на стыке пейзажа и жанра, в чем состоит еще одно его отличие от Саврасова, у которого в работах почти не изображены люди. Он населяет картины персонажами, чтобы «оживить» полотно, сделать его более интимным, «домашним», добавить в пейзаж дополнительную историю. В Третьяковской галерее есть первоначальный вариант работы — без людей и животных. Сравнивая их, можно заметить, что этюд выглядит чуть более отрешенно, хотя сохраняет общую камерность и позитивное настроение. Картину сразу с Передвижной выставки купил Павел Третьяков для своей коллекции, назвав ее «милой».

«Поленов поставил очень милую вещь, не пейзаж и не жанр, а вроде того и другого: московский или провинциальный барский дворик, заросший травой. Типично и красиво написано», — писал Третьяков в письме Крамскому.

Чувствуем настроение каждой работы

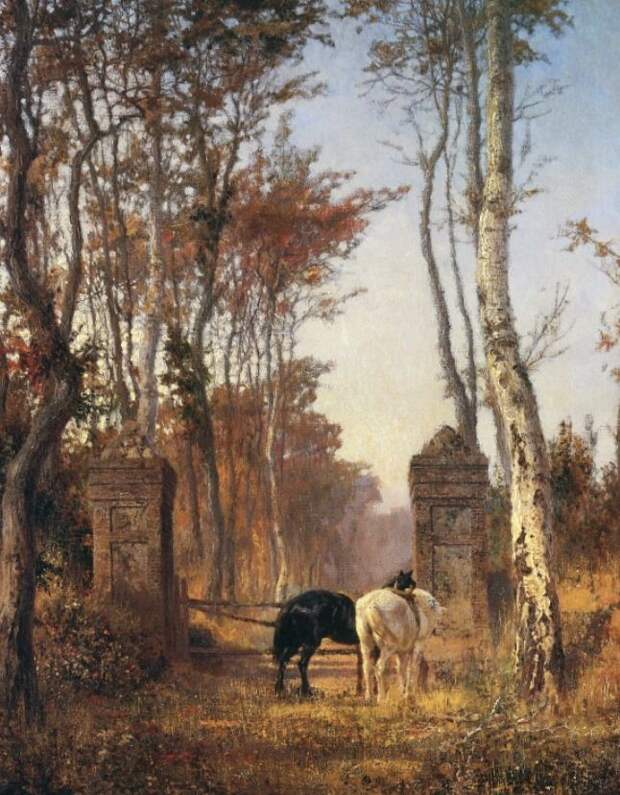

Живописные приемы все те же: работа с пленэром, сочетание жанра и пейзажа, использование фигур, некоторая литературность, но настроение уже другое, меланхоличное.

Картина была написана в 1878 году: к концу XIX века у многих творческих деятелей и у обычных людей появлялось ощущение неизбежности перемен, отмирания старой дворянской культуры с родовыми имениями, поэтому в работах все чаще стала появляться тема тоски по уходящей эпохе.

Отмечаем камерный характер евангельских сюжетов

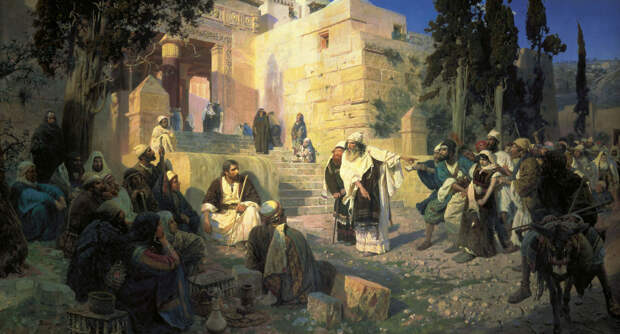

Помимо пейзажей и жанровых работ, большой пласт картин Поленова составляют евангельские сюжеты — на них также распространяется стремление к камерности и жанровости. В Академии художеств в качестве заключительного испытания на золотую медаль выпускникам определили тему «Воскрешение дочери Иаира» — Иисус прикосновением возвращает девушку к жизни.

Этот же сюжет у Поленова решен в гораздо более камерном варианте: обстановка дома в больше степени приближена к реальности, персонажи гораздо ярче выражают эмоции, да и сам Христос выглядит в большей степени обычным человеком, нежели Мессией. В большинстве евангельских работ Поленова, а их будет целый цикл, будет видно стремление к более реалистичному изображению библейских историй, их большему «очеловечиванию».

Чтобы наполниться впечатлениями и эмоциями, Поленов в составе экспедиции отправился в путешествие по библейским местам на Ближнем Востоке, в частности побывав в Палестине, Сирии и Египте. Несмотря на огромный размер (полотно занимает почти всю стену в Русском музее) и общий академический стиль (уравновешенность композиции, выверенный колорит, классический сюжет), критики посчитали, что образ Христа здесь решен слишком реалистично, слишком подчеркнута его человеческая сущность, а в целом у публики она может «возбудить всякие толки». По этой причине ее чуть не сняли с выставки передвижников.

Учимся любить жизнь как художник

«Вы подумайте только, как живут крестьяне. Полгода холода, темноты, ничего кроме трактира. С тоски можно умереть. И вдруг кругосветное путешествие!» — говорил художник.

«Дневное освещение можно сделать переходящим в ночное медленно или мгновенно, выходит что-то вроде волшебства. <…> Я сделал это для детей, которые все время восклицают от восторга и удивляются, но, оказывается, и взрослые восхищаются», — писал художник.

Диорама стала последней работой мастера. Сейчас ее можно увидеть в «Поленово».

Свежие комментарии